遇见一本好书,打开一个世界。你最喜欢哪一本书籍呢?近年来,越来越多的文学作品聚焦于个人成长,通过描述主人公在面对挑战和困境时所经历的成长过程,传达了深刻的人生哲理和情感共鸣。此刻让我们共同走进“围炉夜话”,品味嘉宾老师为我们带来文学中的魅力吧!

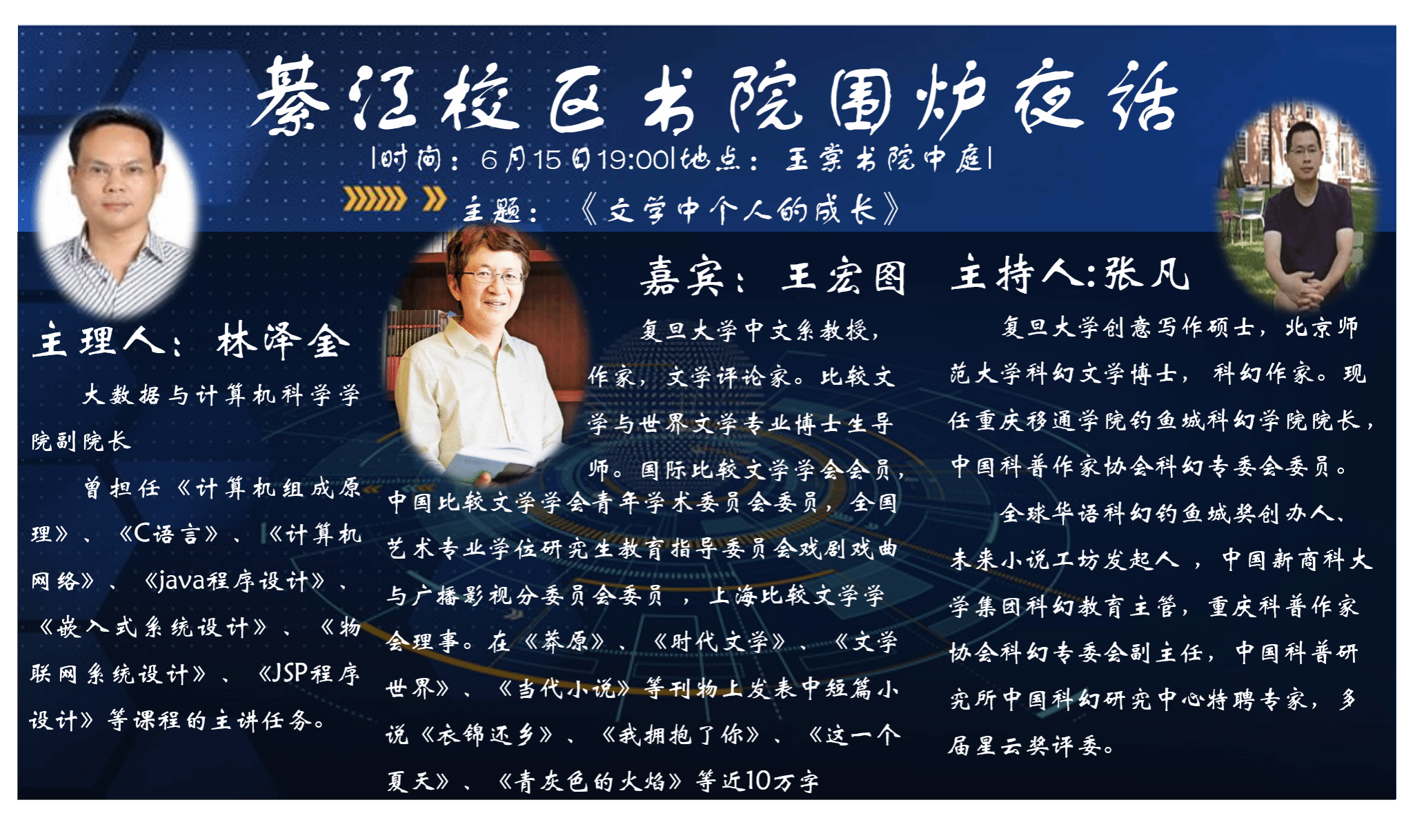

6月15日19时,由重庆移通学院书院部主办,玉棠书院承办的主题为“文学中个人的成长”——綦江校区第十期书院围炉夜话活动在玉棠书院中庭顺利开展。本次活动特邀嘉宾为知名作家,文学评论家,复旦大学中文系教授王宏图,并由重庆移通学院钓鱼城科幻学院院长张凡,大数据与计算机科学学院副院长林泽金担任话题主理人,与此同时还有何瑞、王维剑、陈艺璇三位老师以及30余名学子齐聚夜话,共“画”未来。

文学作为一种艺术形式和文化表达,能够给我们带来很多成长和启发。由张凡院长引出本次围炉夜话的开端:“您是如何开始写小说,走上作家之路?”王宏图教授答道:“光是学习和研究文学过于局限,不能完美的将情感和世界联系起来。”正是如此,文字是有力量的,细细品味了文字之后,发现其实是文字所传达的思想有力量,而过后再想想,才体会到其实是那些文字所传达的思想,在自己的脑海里产生了碰撞,那无法形容的头脑风暴才是真正的力量。

王宏图教授从“近代欧洲文学中个体形象的发展与演变”这一议题出发,引用《哈姆雷特》《堂吉诃德》《浮士德》中的三个主角形象进行分析,将欧洲文学史上的经典作品和经典形象呈现在这次活动中。这三个人物可以说都带有各自的悲剧色彩,但是导致他们悲剧发生的原因却各不相同。对于哈姆雷特,王教授认为他是“思想上的巨人,行动上的矮子”:“无穷无尽的思虑,消解了复仇的冲动,瘫痪了行动的能力。”而堂吉诃德正是哈姆雷特形象的另一极端——“行动上的巨人,思想上的矮子”,一味地追求骑士英雄,把现实和想象合一,以内部世界代替外部世界,把幻觉当作实体,不顾一切地行动,丝毫不考虑后果。在谈到浮士德时王教授的评价是:思想与行动兼具一身。这三个人物都具有非常典型的特征,王教授通过此引出了“地下室人”这一概念,其出自陀思妥耶夫斯基的《地下室手记》,是对人性和人格的深度思考,这一概念也引发了老师和同学们的热议,让大家对于文学又有了新的认识。

文学的发展也会受到数字化、信息化和智能化的影响,在如今的社会,互联网已经改变了大众媒介的文化形态,文学这一印刷时代的文艺形式也面临机遇和挑战。对这一现象,张院长向林院长询问道:“您怎么看待信息化的变迁?”林教授:“虽然AI能够将我们很多的行为记录、推算,但是目前AI还不能代替我们的创作的。”

随后何院长依托她曾经“广告人”的工作经历,提到了最重要的一点,创造力。她提到:“例如在选择职业时,我们要问自己三个问题。我热爱什么?我擅长什么?我所热爱和擅长的是被世界需要的吗?拿我自身举例,广告人地位在微博发展后,需求就下降了,虽然在世界转型期中,有些会变化,但是还是会有一些一直保留。而创造力适用于任何地方。”就像习近平总书记指出:“我们必须在理论上跟上时代,不断认识规律,不断推进理论创新、实践创新、制度创新、文化创新以及其他各方面创新。”只有创新才能回应时代变化,体现实践要求,反映社会进步趋势。文化创新也是如此,需要在时代发展中把握“时”与“势”。

在互动交流环节,同学们对于张凡院长一开始抛出的“欲望”一词有很深的兴趣。一位同学提出问题:“如果我有明确的欲望,就像求职,一份高薪不喜欢,另一份低薪很喜欢,我该如何做选择?”现场老师们提出了不同的看法,何瑞老师回答道:“首选高薪,在没有经济自由之前,谈梦想是非常困难的事情。”陈艺璇老师对此也有不同的见解,她认为:“在有了热爱的基础上,花更多时间去探索其实是值得的。但也要量力而行,过好当下。”最后张院长总结道:“其实人在不同年龄、不同时间,会产生不同的需求,更多的是要结合自身去看待这个问题,要珍惜每一次试错的机会。”

文学照耀成长,阅读润泽心田,本期“围炉夜话”在同学们的意犹未尽中渐渐落下帷幕,热闹的玉棠书院中庭恢复了往日的宁静,只剩下食盒中美味的零食,茶壶中茶水倒近的余温。“书院围炉夜话”将继续围绕“四位一体双院制”人才培养模式,以及搭建与名师碰撞思维,与朋辈互动交流的平台中,以知促行,体现当代大学生好学求知,积极进取的精神风貌,实现不同层次间的思维碰撞与交流迭代。在书院中充分将第一课堂与第二课堂相融合,使同学们走进文学的世界,畅谈文学的魅力,分享文字的魅力。在沉浸式名师交流体验中,不仅提高我校学生文化素养,也在名师赋能中,激发学子们对文学的探索热情与向往,形成良性互动,让科普深入人心,打造全新完满课堂。

图:李俊、张佳丽

文:李明宥

视频:曾文茜

玉棠书院供稿